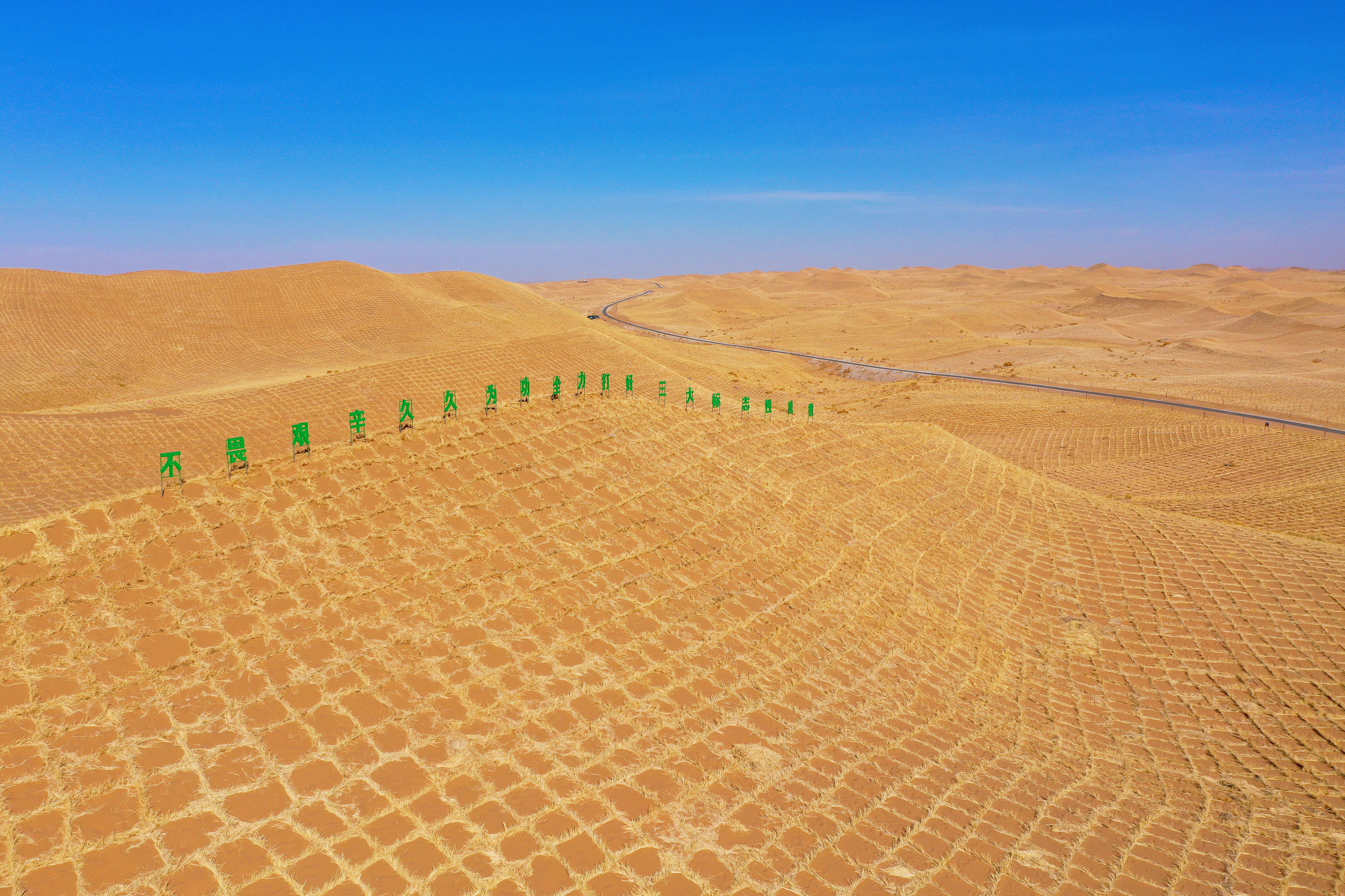

夏日的内蒙古自治区阿拉善右旗巴丹吉林沙漠炙热难耐。7月6日,在巴丹吉林沙漠南缘治沙前线,随着最后一片草方格的铺设完成,巴丹吉林、腾格里、乌兰布和三大沙漠林草锁边带实现全面合龙。这条全长1856公里的防沙阻沙带犹如一道蜿蜒的“绿色长城”,将三大沙漠边缘的黄沙牢牢锁住,标志着阿拉善盟在防治荒漠化、遏制三大沙漠“握手”威胁、保障区域生态安全方面取得里程碑式胜利。

阿拉善盟是内蒙古乃至全国防沙治沙的主阵地,肩负着防沙治沙、保卫黄河、守护河西走廊生态安全的重要使命。三大沙漠锁边林草带的合龙,是阿拉善盟牢固树立“两山”理念在干旱荒漠区的生动实践,也是向荒漠要绿色的伟大壮举。

我国第一个沙漠类型的世界自然遗产——巴丹吉林沙漠。

“沙进人退”,一场跨世纪的防沙治沙之战打响

阿拉善盟位于内蒙古自治区最西部,地域面积27万平方公里,这里年均降水量不足200毫米,蒸发量却高达3000毫米以上,被称为“中国最干旱的地方之一”。境内分布的巴丹吉林、腾格里、乌兰布和三大沙漠总面积达9.47万平方公里,占阿拉善盟国土面积的35.07%,更占到了内蒙古自治区沙漠总面积的83.04%,生态极度脆弱。

历史上的阿拉善,曾是水草丰美的天然牧场,以贺兰山天然水源涵养林、额济纳绿洲和800公里天然梭梭林为主的荒漠植被带,构成了这里独特的生态系统。

20世纪60年代至80年代,受人为活动和自然因素影响,这里的生态环境一度恶化,荒漠化程度不断上升,自然生态系统退化明显。

作为一名土生土长的阿拉善人,2025年荣膺内蒙古自治区先进工作者称号的阿拉善盟林业草原和种苗工作站站长海莲,切身感受过这里风沙的肆虐。

1993年,还在阿拉善左旗南部苏木上小学的海莲,被放学路上西边天空中剧烈翻滚的黄色“云朵”所震撼,撒腿便向家中狂奔而去。刚到家不久,狂风裹挟着翻卷的沙墙“吞”没了房屋和树木,室内外一片漆黑,狂风卷起的沙粒骤雨般击打在玻璃上,发出砰砰声响。父母点燃蜡烛后不停地往砖地上洒水,以缓解呛人的浮尘,这场沙尘暴在海莲心中烙下了深深的印记。

“后来那几年,沙尘暴的次数越来越多,影响也越来越大,人沙之争轮番‘上演’,面对恶化的生态环境,也更加激发了阿拉善人防沙治沙的勇气和决心。”海莲说。

小时候的所受所感,同样坚定了海莲的理想和信念。大学她毫不犹豫地选择了林学专业。2014年毕业后,怀揣着建设家乡的热忱和梦想,她义无反顾地回到家乡投身于防沙治沙事业。十年来,跟随着治沙前辈们的脚步,从黄河西岸到额济纳河流域,从腾格里沙漠南缘到居延古泽,她用脚步丈量黄沙,用智慧寻找治沙良方,参与并见证了一个又一个林草重点工程的落地建成。

工人在阿拉善盟内蒙古西部荒漠综合治理项目区铺设沙障。郝思鸣摄

多年来,依托国家重点林草生态治理工程,以社会公益造林为补充,阿拉善盟持续对重点区域展开治理,在巴丹吉林、腾格里、乌兰布和三大沙漠边缘,一点点勾勒出绿色轮廓。

2023年是阿拉善盟防沙治沙工作的重要节点。当年6月初,习近平总书记在内蒙古自治区主持召开加强荒漠化综合防治和推进“三北”等重点生态工程建设座谈会,发出打好新时代“三北”工程攻坚战的总号令,作出全力打好黄河“几字弯”攻坚战、科尔沁和浑善达克两大沙地歼灭战、河西走廊—塔克拉玛干沙漠边缘阻击战三大标志性战役的重大决策。三大标志性战役中,有“两个半”在内蒙古,其中“一个半”在阿拉善盟。

闻风而动,听令而行。2023年11月1日,内蒙古自治区“河西走廊—塔克拉玛干沙漠边缘阻击战”现场推进会暨阿拉善盟防沙治沙七大战役全面开工誓师大会在阿拉善右旗举行,标志着这场大范围防沙治沙攻坚战正式拉开帷幕。

围沙造绿,在沙海筑起绵延千里的“绿色长城”

荒漠化治理是世界性难题,加上阿拉善盟受境内三大沙漠影响,“一年一场风,从春刮到冬”是曾经的真实写照,这足见当地荒漠化治理的难度之大。

“防沙治沙的最大难题在于如何稳固流沙,确保种植的沙生植物能够存活。尤其是在三大沙漠锁边治理区域,早期种植难度非常大,刚种植好的植物,一夜间可能就被大风连根拔起或被掩埋于流沙中。”海莲说。

在持续的探索中,阿拉善盟不断分析总结治沙经验,结合当地气候特点和地理环境,及时调整以人工造林为主的治沙思路,坚持以“阻沙握手、阻沙上山、阻沙入河、阻沙进城、阻沙断路”为治理重点,采取“灌乔草相结合,以灌为主;封飞造相结合,以封为主”的林草综合治沙技术措施,逐步形成飞播造林种草、围栏封育、人工造林种草“三位一体”的防沙治沙技术路径,以近自然造林模式全面展开荒漠化治理。

在腾格里沙漠边缘工程固沙项目区,防沙治沙大军逐步向流沙区域挺进。马光荣摄。

连续40多年的持续奋战,阿拉善盟累计完成沙化土地综合治理近1亿亩,重点区域生态环境实现了从“沙进人退”到“绿进沙退”的历史性转变。仅2024年,阿拉善盟用1年时间就完成了内蒙古西部荒漠综合治理二期项目两年治理任务,全年完成治沙551.65万亩。尤其是在腾格里沙漠东南缘和乌兰布和沙漠西南缘,建设的两条总长460公里、宽3至20公里的大型防沙、阻沙“锁边”立体防护林草带,形成了“绿带锁黄龙”的壮丽景观。

2025年2月28日,阿拉善盟2025年“三北”工程六期防沙治沙项目暨三大沙漠锁边林草带合龙战在阿拉善右旗启动,三大沙漠锁边林草带合龙攻坚战全面打响。

在“沙漠咽喉”攻坚区——阿拉善右旗巴丹吉林沙漠西南缘治沙前线,百米高的流动沙丘如金色波浪。为彻底阻止沙漠前行,防止三大沙漠在此完成“握手”而形成横跨阿拉善的连片沙海,治沙队伍需要克服在沙脊间寸步难行的困难。

“这片区域的流动沙丘多且高,大型化的机械难以到达,我们因地制宜打出‘机械+人工’组合拳,将笨重的四轮压沙机‘瘦身’改良为两轮手扶式压沙机,工人紧随其后补填麦草,通过编织密实的草方格来稳固流沙。”阿拉善盟产业发展和能源投资集团有限公司现场施工负责人戴玉山介绍。

在沙丘陡坡上,这支治沙队伍以单日铺设 6 公里草方格的进度,稳住流沙,再种植沙生植物,构建起立体防护体系,对沙海形成围追堵截之势。这只是阿拉善盟防沙治沙“前线”众多场景一个。从巴丹吉林沙漠西南缘到巴丹吉林、腾格里两大沙漠交汇处,再到阿拉善高新技术产业开发区三北“六期”蒙宁联防联治乌兰布和沙漠锁边项目区,防沙治沙行动在持续推进,为这片大地筑牢生态防线。

三大沙漠锁边林草带的合龙,构筑起的这道“绿色长城”,有效阻截了三大沙漠外缘流沙的扩散蔓延,守护了河西走廊、宁夏平原等北方粮仓,保障了京新高速、临哈铁路、西气东输等国家重大基础设施安全运营,改善了当地居民生产生活环境,荒漠生态系统呈现逐渐向好趋势。

“现在只是取得了阶段性成果,后续仍需要持续巩固拓展,只要持之以恒、久久为功,就一定能实现沙漠变绿洲,让这片大地焕发出勃勃生机与活力。”海莲说。

绿富同兴,在荒漠化治理中探索创新“阿拉善模式”

阿拉善盟自然生态系统脆弱,且退化的生态系统修复具有长期性、艰巨性、反复性和不确定性,如何把荒漠化趋势遏制住,逐步减轻荒漠化程度,直至恢复草原生态环境的原真性,并兼顾经济发展和民生改善,这是阿拉善盟需要解决的难题。

在海莲看来,正是经过多年来的不断探索实践,把防沙治沙与沙产业深度融合,通过沙中植绿、绿中生“金”,打通“两山”转化通道,成为破解荒漠化治理难题的“钥匙”,也让生态治理成果更具多样性和可持续性。

阿拉善盟防沙治沙面积大、战线长、任务重,受地区经济社会条件制约,财政收入较低,投入生态治理的资金也十分有限。在荒漠化防治实践中,阿拉善盟坚持“生态建设社会化、生态和经济协调”的发展思路,逐步探索将生态保护建设、防沙治沙与特色生态产业发展、农牧民脱贫致富有机融合的治理新路子。

在阿拉善右旗曼德拉苏木梭梭林基地,种植的梭梭已连片成林,在艳阳照耀下的黄沙中显得尤为碧绿葱茏。通过在沙生植物林下培育肉苁蓉、锁阳等特色沙产业,形成了“造林固沙—沙地生金—产业富民”的可持续发展链条。

“巴丹吉林沙漠年降水量不足50毫米,蒸发量却是降水量的80倍以上,沙层含水量极低,传统植树种草方式在这里难成活,技术上的支撑就显得尤为重要。” 阿拉善右旗林业草原和荒漠防治局正高级工程师张有拥介绍。

从事防沙治沙事业近40年,张有拥和同事们在不断实践中摸索创新治沙技术,对治沙项目提供了有力的技术支持和帮扶。靠着“绣花功夫”,治沙技术人员通过在沙地上扎草方格的方式,用1米×1米的草方格,就像给沙漠“打补丁”一样,每个格子能固定近10平方米的流沙,再配合生物治沙等技术,有效保障了治沙植绿成效,区域植被覆盖率得以显著提升。

在阿拉善右旗雅布赖山沿路工程固沙项目区,铺设的草方格已将大片流沙稳固锁住。 敖斯尔摄

“既要向绿而行,又要绿富同兴。在防沙治沙过程中要培育发展特色沙产业和特色产品种养加工产业,大力推进产业生态化和生态产业化,实现生态效益、经济效益、社会效益多赢。”张有拥说。

曼德拉苏木的马奋梅就是受益者之一。自2007年以来,她靠着边学习边实践,累计种植梭梭林20余万亩,并成立公司带领千余农牧民在黄沙中掘金、从生态中致富。

“2025年春天,依托三北‘六期’工程,我们又种植了超1万亩的梭梭林,现在不仅农牧民收入增加了,生态环境质量也明显改善了,日子越过越有奔头了。”马奋梅说。尝到甜头的农牧民,如今参与防沙治沙的积极性前所未有,不少之前在外务工的农牧民也开始返乡从事沙产业。

在人工造林中,阿拉善盟大力推行“先治后补”、合同制造林、合作社造林、专业队伍造林等新机制、新模式,并逐步在飞播造林、封沙育林、退化林分修复等工程项目试点中推广应用。

探索的公益造林模式,通过政策鼓励、机制引导,全面推行社会化造林种草和防沙治沙,有效引导社会公益组织和企业参与荒漠化治理,破解土地、资金难题,开启了多元化社会化造林治沙模式。实施的“以工代赈”“合作社+管护”“生态管护员”等机制,让农牧民在家门口实现就业增收,从事林草产业的农牧民超3万人,户均年增收3万至5万元。

坚持以生态治理带动沙产业发展、以产业发展拉动生态环境保护建设,阿拉善盟建成了梭梭—肉苁蓉、白刺—锁阳、花棒采种等百万亩产业基地,累计人工种植梭梭1026.3万亩,接种肉苁蓉151.3万亩,年产肉苁蓉10050吨;接种锁阳52万亩,年产锁阳5893吨;封育保护恢复天然白刺3878万亩。截至2024年底,全盟沙产业产值突破20亿元。

截至2024年,阿拉善盟森林覆盖率由建盟初期的2.96%提高至8.42%,草原植被覆盖度由不足15%提高至23.18%,荒漠化和沙化土地面积持续减少。“人沙大战”仍在持续,阿拉善盟将科学推进荒漠化防治,不断巩固和拓展生态治理,为全国“三北”工程建设贡献可复制、可借鉴、可推广的“阿拉善模式”。