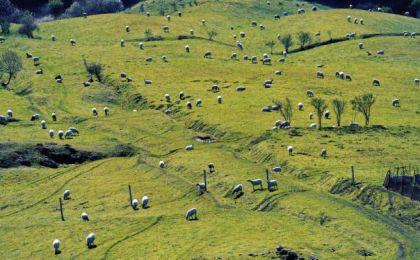

春季本是万物复苏、草木葱茏的美好时节,然而气候干燥、大风频发,加之清明节祭祀活动频繁,森林火险隐患也随之增加。近期有的地方发生山火,过火现场满目疮痍,山林植被和生态环境遭到了破坏。

山火造成的破坏是多方面且影响深远的。树木甚至珍稀植物被烧毁,直接影响森林覆盖率;山火还会破坏土壤结构,导致土壤肥力下降,影响植被后续生长;火灾破坏了野生动物的栖息地,影响当地的生物多样性。

在扑灭山火后,相关部门往往将工作重点放在火灾原因调查、受灾情况统计等方面。值得注意的是,在处理完火场事项之后,后续的生态修复工作也应得到足够的重视。笔者认为,在山火扑灭后,地方政府应当摒弃重扑救轻修复的思维,面向长远,积极作为,将生态修复工作纳入重要工作事项,多管齐下有序开展。

要制定科学合理的生态修复规划。组织专业人员对山火受损区域进行详细勘察,评估植被受损程度、土壤肥力、地形地貌等情况。依据评估结果,划分不同修复区域,因地制宜制定修复策略。在坡度较缓、土壤条件较好的区域,采取人工植树造林方式,选择适合本地生长、经济价值较高且抗逆性强的树种。对于坡度陡峭、生态脆弱区域,以封山育林为主,减少人为干扰,借助自然力量恢复植被。规划时要注重“乔灌草”结合,构建稳定的森林生态系统。

加大资金投入和政策支持力度。一方面,积极向上级部门争取生态修复专项资金,确保资金及时足额到位。另一方面,整合本级财政资金,设立生态修复专项基金。

依托技术力量提升修复成效。地方政府应邀请专家为修复工作提供技术指导。利用先进的生物技术改善土壤环境,促进植被生长。采用无人机监测、卫星遥感等技术,实时掌握修复区域植被生长情况,及时调整修复措施。

加强宣传教育,提高公众的参与度。乡村森林植被修复工作离不开当地居民的参与和支持。地方政府要通过乡村广播、宣传栏、村民大会等宣传教育形式,向村民普及山火危害、生态修复重要性以及相关法律法规知识,避免类似问题再次发生。组织开展生态保护主题活动,提高村民生态保护意识、知识和能力,激发村民参与修复工作的积极性和主动性。

山火后的森林植被修复不是一朝一夕就能完成的,地方政府需要采取切实有效的措施,经过长期的努力,才能让遭受山火破坏的大地重披绿装 。